La Strada dei Colli Piacentini — o, più precisamente, la Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini — è uno di quei viaggi che non si compiono soltanto con gli occhi ma con tutti e cinque i sensi. Un percorso che invita all’ascolto e alla lentezza, dove il paesaggio si guarda, si annusa, si assapora, si tocca, si ascolta. Ogni curva di collina, ogni profumo di cantina, ogni calice racconta una storia di convivenza antica tra l’uomo e la terra.

Il gusto e l’olfatto del territorio

Tra le prime scoperte lungo il viaggio, quella che più colpisce è la profondità enologica dei Colli Piacentini.

In queste colline convivono più di numerose DOC distribuite tra Val Tidone, Val d’Arda, Val Trebbia e Val Nure: una mappa del gusto che testimonia una tradizione vitivinicola radicata e vivace.

Il Gutturnio, ottenuto da Barbera e Croatina (localmente detta Bonarda), è tra le DOC più antiche d’Italia: riconosciuto ufficialmente nel 1967, rappresenta ancora oggi uno dei vini-simbolo del territorio. È prodotto in versioni frizzanti, ideali per l’abbinamento con i salumi piacentini — coppa, pancetta e salame piacentino, tutti DOP — grazie alla bollicina che sgrassa il palato e ne esalta la sapidità.

Ma esistono anche varianti ferme e strutturate, come il Gutturnio Superiore e Riserva, pensate per un consumo più meditato e capaci di esprimere maggiore profondità. Se chi oggi punta su queste versioni non è un pioniere in senso stretto, è certo che ha raccolto e rilanciato una sfida: dimostrare che i vini dei Colli non sono solo da pronta beva, ma anche da affinamento e da tavola importante.

Accanto al Gutturnio, altri rossi dei Colli Piacentini completano il quadro enologico del territorio. Il Barbera, vinificato anche in purezza nella DOC Colli Piacentini, è un vino di carattere deciso e freschezza spiccata, ideale per accompagnare la cucina più saporita della tradizione emiliana. La Bonarda, al contrario, offre un profilo più morbido e immediato, con note di frutta rossa matura e una piacevole rotondità che la rende particolarmente versatile, sia nella versione ferma sia in quella frizzante. A questi si affiancano interpretazioni di Pinot Nero e Cabernet Sauvignon, frutto di una viticoltura in evoluzione che guarda alla qualità e alla longevità: rossi di struttura e complessità, capaci di coniugare eleganza e territorialità.

I bianchi dei Colli sono invece una sorpresa di luce e profumi. L’Ortrugo, autoctono per eccellenza, regala freschezza e una lieve nota ammandorlata; la Malvasia di Candia Aromatica, spesso frizzante ma anche vinificata ferma e passito, si distingue per il bouquet di fiori e frutta gialla. Leggenda vuole che fosse proprio questo il vitigno donato da Ludovico il Moro a Leonardo da Vinci, in segno di gratitudine per l’Ultima Cena.

E poi ci sono Sauvignon, Trebbiano Romagnolo, Chardonnay e Pinot Grigio: varietà che i produttori locali interpretano con una sensibilità moderna, dando vita a vini che parlano di territorio e sperimentazione.

Qui il vino è insieme radice e linguaggio: racconta la geografia, il lavoro e la cultura sensoriale di chi lo produce. Ogni sorso porta con sé il profumo del tempo e della terra, un invito a capire i Colli Piacentini attraverso il gusto.

Un progetto che unisce i sensi e il territorio

Il tour nasce dal progetto Emilia Wine Experience, una rete di esperienze pensate per raccontare l’Emilia attraverso i cinque sensi.

Otto itinerari — la guida è scaricabile a questo link — collegati dalla Strada dei Colli Piacentini. In questo viaggio abbiamo seguito due percorsi: “Profumi del vino e magia dei borghi” e “La Valle dei sapori e delle fiabe”, che attraversano i comuni di Gropparello, Carpaneto, Podenzano, San Giorgio Piacentino e Vigolzone, custodi della memoria e del gusto della Val Nure.

Carpaneto Piacentino: il suono dell’artigianato e il profumo del tempo

Il viaggio è iniziato a Carpaneto Piacentino, porta d’ingresso della Val Nure e antica tappa strategica del medioevo. Dietro il suo aspetto ordinato, il paese custodisce una storia fatta di pietra, fede e colore.

L’antico Palazzo Scotti, oggi sede comunale, conserva un sorprendente ciclo di aeropitture del 1934 di Osvaldo Barbieri detto Bot, testimonianza di un’epoca in cui l’arte abitava i luoghi pubblici.

La Chiesa dei Santi Fermo e Rustico, citata già prima dell’anno Mille, racconta la devozione che attraversa i secoli, con la torre campanaria novecentesca che svetta come segnale di continuità.

Qui, da Lommi, salumeria storica fondata nel 1946, il viaggio dei sensi si è aperto con il gusto. I salumi DOP piacentini – coppa, pancetta e salame – diventano il linguaggio più diretto per conoscere il territorio. Ogni fetta profuma di cantina e di tempo, ogni assaggio racconta la mano sapiente che ha lavorato quel salume.

Podenzano: il tatto verde delle piante e l’aroma delle erbe

Da Carpaneto, la strada si è fatta più dolce e verde, conducendoci a Podenzano, un paese moderno ma dalle radici antiche, un tempo legato al ferro e oggi crocevia agricolo e artigianale.

Qui, nel vivaio Un Quadrato di Giardino, il paesaggio si è trasformato in esperienza sensoriale: il tatto delle foglie, il profumo delle essenze, il colore dei fiori.

Tra piante erbacee perenni e varietà insolite, si muovono anche piccoli abitanti del giardino — galli e coniglietti — che rendono la visita un piccolo teatro naturale.

La sorpresa è arrivata nel bicchiere: un cocktail a base di cordiale di sambuco e lavanda, gin e Valnure Bianco, vino frizzante della cantina Marengoni, prodotto con un blend di Malvasia di Candia Aromatica, Ortrugo e Trebbiano Romagnolo inventato dal bartender Luca Grassi.

Il risultato? Un brindisi profumato di fiori, erbe spontanee e creatività autoctona: un dialogo tra botanica e territorio, dove la dolcezza dei fiori ha incontrato la freschezza minerale del vino.

San Giorgio Piacentino: la vista della storia e il suono del passato

Proseguendo lungo la valle siamo arrivati a San Giorgio Piacentino, paese dalle origini lontane, forse longobarde.

La Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVII secolo, sorge sul luogo di un’antica pieve di cui resta la torre campanaria, memoria che resiste nel tempo.

Il Castello Anguissola Scotti, eretto nel X secolo, e la Rocca di San Giorgio, elegante villa-fortilizio forse progettata dal Vignola, raccontano l’evoluzione di un territorio che non ha mai smesso di dialogare con la storia.

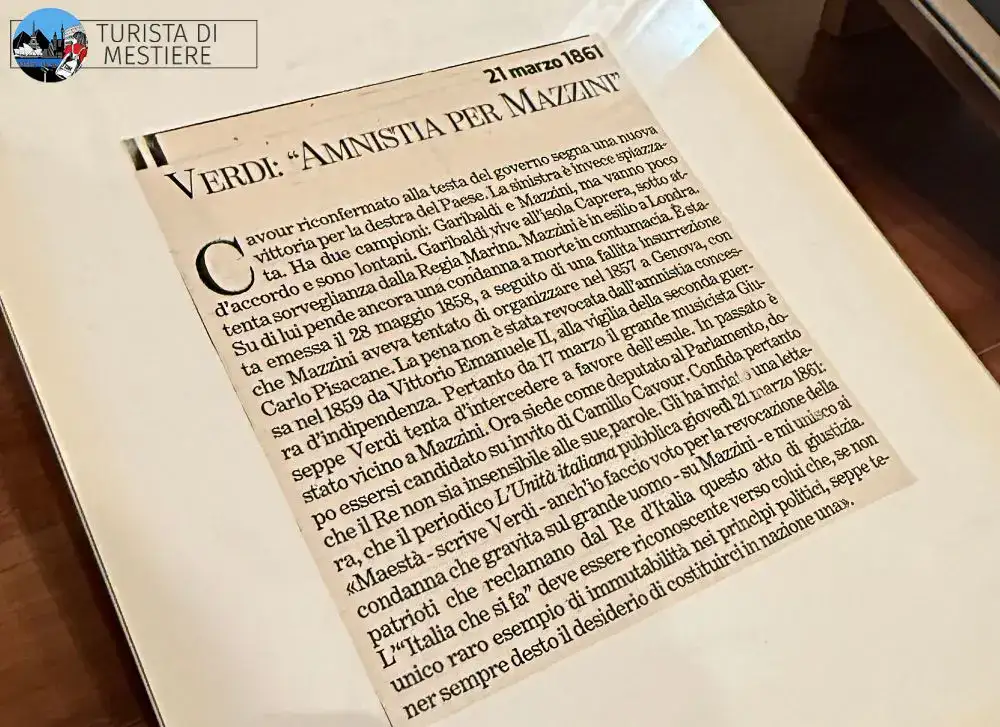

Nel salone d’onore del castello abbiamo visitato la mostra “Verdi e il Risorgimento” a cura di Daniele Tomasini che ci ha mostrato un volto meno conosciuto del Maestro: il patriota, l’uomo di terra, il cittadino attento alle sorti d’Italia. Tra i pannelli che ne ripercorrono la vita, abbiamo percepito il respiro dell’epoca, il legame fra musica e libertà, arte e identità nazionale.

Grazzano: Visconti il gusto della tradizione

Dopo la cultura è tornato il gusto. Nel borgo di Grazzano Visconti, al Ristorante Il Biscione, il pranzo è stato un omaggio alla tradizione con coppa e pancetta accompagnate dallo gnocco fritto piacentino, seguiti da anolini in brodo con ripieno di stracotto.

Un menù sincero, esaltato da un calice di “Il Pigro”, un Brut Cuvée Cantine Romagnoli e un altro di Gutturnio DOC “Colombaia” dell’Azienda Agricola Baraccone, un rosso fermo di grande equilibrio. Il Pigro, con la sua freschezza agrumata, esaltava la sapidità dei salumi; il Gutturnio, invece, aggiungeva corpo e calore, con note di frutti rossi e un accenno speziato che chiudeva il sorso con eleganza.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita di Grazzano Visconti, borgo voluto da Giuseppe Visconti di Modrone, padre del regista Luchino, che qui diede forma a un sogno neomedievale, sospeso tra utopia estetica e orgoglio familiare. Un luogo che, non a caso, sembra anticipare le atmosfere scenografiche e la sensibilità visiva che Luchino porterà nel cinema.

Tra le case color del cotto, le botteghe artigiane — tra cui il negozio ufficiale dedicato a Harry Potter, unico in Italia — e le fontane ornate, si respira un’atmosfera sospesa tra finzione e memoria. Il castello del 1395, incastonato nel verde del parco, domina Grazzano come una sentinella del tempo.

La serata è culminata con una cena in villa presso l’Azienda vitivinicola Barattieri, dove i vini raccontano la famiglia e il tempo.

La degustazione è partita con due annate di “La Madreperla”, Malvasia di Candia Aromatica DOC ferma prodotta dal vigneto più alto della zona (200–300 m), elegante, profumata e persistente. È proseguita con un Gutturnio Superiore DOC “Traversini”, rosso fermo e profondo, nato da Barbera e Bonarda, e terminata con un Vin Santo “Albarola Val di Nure”: oro liquido che racchiude anni di silenzio e pazienza. Una serata in cui ogni calice è diventato un racconto: luce, suono, materia.

Vigolzone: la manualità del gusto e il silenzio del vino

L’indomani a Vigolzone, il viaggio si è chiuso nel segno della manualità e della memoria. Nell’Azienda Agricola La Tosa, immersa nel verde, ha preso vita la disfida del tortello con la coda, piatto-simbolo della valle. Ricotta, erbette e Grana Padano avvolti in una sfoglia sottile e chiusa a mano con due code intrecciate: un gesto antico, tramandato con orgoglio. La leggenda vuole che il primo tortello fu servito nel 1351 al poeta Francesco Petrarca, ospite di Bernardo Anguissola nel castello di Vigolzone.

Nella degustazione, guidati da Stefano Pizzamiglio, abbiamo scoperto che in cantina hanno fatto una scelta diversa dagli altri produttori: ai vini frizzanti hanno preferito quelli fermi, più strutturati e longevi.

Il Sauvignon “Ombrasenzaombra”, fermo e biologico, mostra un’esuberanza aromatica elegante: note erbacee, sentori di frutta tropicale e una freschezza bilanciata che ne fanno un vino luminoso, perfetto per accompagnare i sapori del territorio senza sovrastarli.

La Malvasia “Sorriso di Cielo”, ad esempio, è un altro bianco fermo secco, con una lieve morbidezza che ne valorizza l’eleganza. Una Malvasia che racconta la sperimentazione di La Tosa, pioniera nel creare un vino fermo da un vitigno tradizionalmente frizzante, riuscendo a esprimere profumi intensi di fiori bianchi e frutta matura con una precisione rara.

Il Gutturnio Superiore Vignamorello, sempre fermo, unisce la struttura e il carattere del rosso autoctono a una profondità sorprendente. Ottenuto da Barbera e Croatina, rivela ciliegia, frutti rossi maturi e un retrogusto leggermente speziato, incarnando l’anima più decisa della valle.

E infine, un sorso dolce e dorato di Malvasia Passito “L’Ora Felice”, che ha chiuso il percorso come un ultimo raggio di sole sulla valle in abbinamento con una rarissima fetta di torta di fichi di Albarola (La Tosa è forse l’unico agriturismo che ancora prepara questo dolce a Denominazione di Origine Comunale di Vigolzone – insieme ai tortelli).

Non potevamo andar via da questa azienda agricola senza visitare, accompagnati da Ferruccio Pizzamiglio, il Museo della Vite e del Vino, dotato di più di 400 reperti e oltre 1100 volumi che raccontano la storia del lavoro agricolo e della cultura del vino. Una tappa che ha chiuso idealmente il percorso: dal campo al calice tra passato e presente.

Epifania dei sensi

Mentre il treno mi riportava a casa, ho capito che i Colli Piacentini non si attraversano: si respirano. Sono un’esperienza che coinvolge l’olfatto del vino, il tatto della terra, la vista delle colline, il suono quieto dei borghi e il gusto sincero della tradizione. Ogni tappa — da Carpaneto con i suoi vini, a Vigolzone col suo dolce antico, passando per Podenzano e l’Appennino che si avvicina, fino a Grazzano e il suo fascino teatrale — è parte di un racconto che unisce la terra alla vita, la storia al presente. Un’esperienza che resta addosso, come la polvere buona di un sentiero.

Dove dormire

Noi abbiamo alloggiato nella Locanda di Grazzano Visconti, proprio nel cuore del borgo. Le camere hanno un’identità unica grazie a materiali originali come travi, pavimenti e finestrature e arredi realizzati con oggetti recuperati e restaurati. Un mix fra antico e contemporaneo, fra memoria e design che mi hanno incantata. Per info: booking@locandagrazzano.it.

2 commenti

Sicuramente è da provare questa esperienza. Lo faremo al più presto.

Grandissimo Ago!